Grundprinzipien der Evolution

Zusammenspiel der Evolutionsfaktoren: Mutation, Rekombination, Selektion

Evolutionsfaktoren = Prozesse, die zur Veränderung der Allelfrequenzen (Häufigkeit eines Merkmals) im Genpool (= Gesamtheit aller Genvariationen in einer Population) einer Population führen

Mutation (lat. mutare = ändern) = Veränderung des Erbguts

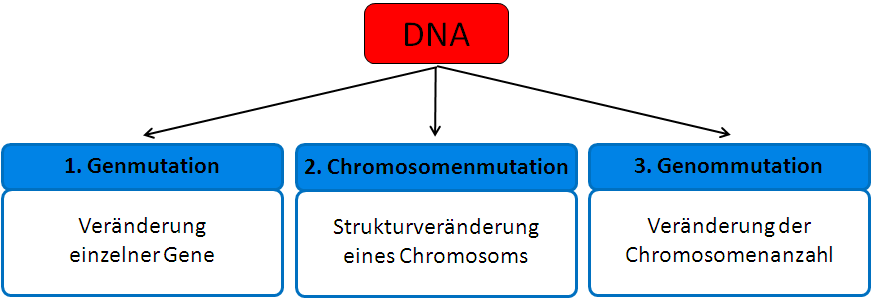

Arten von Mutationen:

Belinda Flemming: Mutationsarten, CC BY-SA 3.0

Merkmale von Mutationen:

- treten zufällig und ungerichtet auf (Auftreten verfolgt keinen direkten Zweck)

- treten zeitlich spontan auf (Erhöhung der Wahrscheinlichkeit durch Mutagene: chemische Stoffe, Radioaktivität, UV-Strahlung, Röntgenstrahlung)

- erzeugt neue Variation des genet. Materials (Variabilität von Individuen)

Bedeutung von Mutationen:

- einer der wichtigsten Evolutionsfaktoren – dadurch gelangen neue Allele (= Merkmalsausprägung-en) in den Genpool von Populationen

Eine Population ist eine Gruppe von Individuen der gleichen Art, die in einem Gebiet, einem einheit-lichen Areal, leben und eine Fortpflanzungsgemeinschaft bilden.

- kann für ein Individuum von Vorteil, von Nachteil oder aber unbedeutend sein:Ein Individuum besitzt einen Selektionsvorteil gegenüber den anderen Individuen der Population die diese Mutation nicht besitzen. Im Regelfall kommt es zur Verbreitung dieser vorteilhaften Mutation innerhalb der Population aufgrund erhöhter Fitness, was zur häufigeren Weitergabe an die nächste Generation führt (z.B. verbesserte Wasseraufnahme eines Kaktus in der Sahara oder Laktosetoleranz beim Menschen).Ein Individuum besitzt einen Selektionsnachteil gegenüber den anderen Individuen der Population, was im schlimmsten Fall zum Tod führt (z.B. bei Beeinflussung lebenswichtiger Stoffwechselvorgänge).Zu Mutationen mit weder positiven noch negativen Folgen für den Organismus gehören stille Mutationen und neutrale Mutationen. Stille Mutationen sind Mutation an Orten in der DNA ohne wichtigen Informationsgehalt oder Mutationen die nicht die Aminosäurensequenz im genetischen Code verändern. Bei neutralen Mutation sind zwar phänotypische Ausprägungen möglich, diese sind jedoch ohne Bedeutung für die Selektion (z.B. blaue Augen beim Menschen, Mutation vor etwa 10.000 Jahren erstmals aufgetreten).

Rekombination = Neuverteilung des vorhandenen Erbguts während der Meiose

Durch die Neuverteilung der DNA während der Bildung der Geschlechtszellen ist die Zeugung genetisch identischer Nachkommen unmöglich, was zu einer hohen genetischen Variabiltität führt. Rekombination ruft jedoch keine Veränderung des Genpools hervor.

Es werden zwei verschiedene Rekombinationsmöglichkeiten unterschieden, die intra- und die interchromo-somale Rekombination.

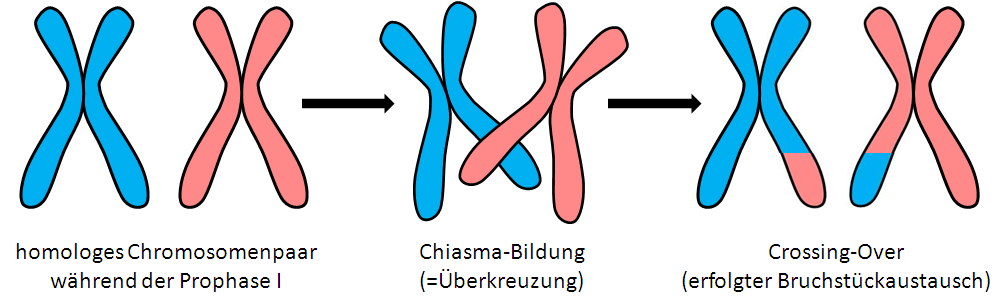

Intrachromosomale Rekombination:

- in der Prophase I der Meiose kommt es zur Bildung von Chromosomenpaaren (je zwei homologe 2-Chromatid-Chromosomen, 1 mütterlich + 1 väterlich)

- Ausbildung des synaptonemalen Komplexes zwischen zwei homologen Chromosomen (= Chiasma-Bildung – väterliche und mütterliche Chromatiden legen sich übereinander)

- Bruch von Teilabschnitten und partieller Austausch dieser Chromatidenstücke (= Crossing-over) zwischen mütterlichen und väterlichen Chromatiden

Belinda Flemming: Intrachromosomale Rekombination durch Crossing-Over, CC BY-SA 3.0

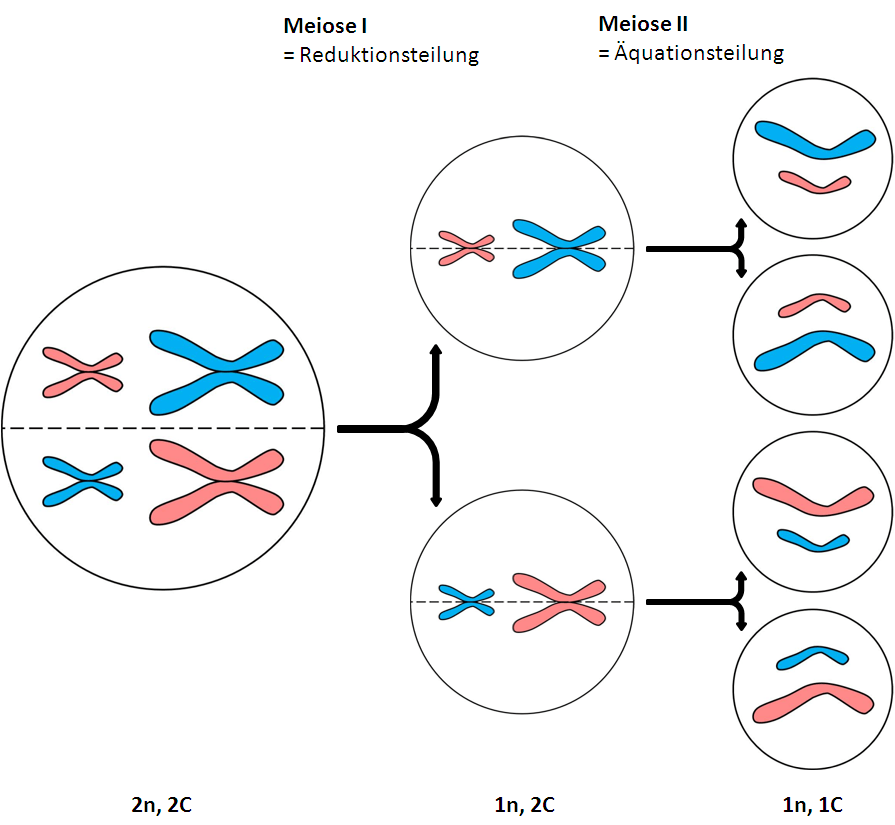

Interchromosomale Rekombination:

- in den beiden Metaphasen der Meiose ordnen sich alle Chromosomen in der Äquatorialebene an

- in den jeweils darauf folgenden Anaphasen kommt es nun zu einer zufälligen Verteilung der homologen 2-Chromatid-Chromosomen und 1-Chromatid-Chromosomen ► Neukombination der Chromosomen

Belinda Flemming: Interchromosomale Rekombination durch zufällige Verteilung der Chromosomen und Chromatiden während der Meiose, CC BY-SA 3.0

Selektion = natürliche Auslese durch die Umwelt

Voraussetzung für Selektion ist die Variabilität in einer Population, welche durch Mutation und Rekombination zustande kommen kann.

In den meisten Populationen werden viel mehr Nachkommen erzeugt, als in ihrem Lebensraum überleben können. Daraus ergeben sich verschiedene Folgen für die Population:

- viele Individuen einer Generation sterben, bevor sie sich fortpflanzen können

- viele Individuen bekommen weniger Nachkommen als andere Individuen mit vorteilhafteren Merkmalsausprägungen

- Individuen leisten also einen unterschiedlichen Beitrag zum Genpool der Folgegeneration

- relative Häufigkeiten der Erbanlagen mit günstigen Merkmalsausprägungen nehmen in der Population zu, während die relativen Häufigkeiten der Erbanlagen mit ungünstigen Merkmals-ausprägungen abnehmen

Arten von Selektion:

- Natürliche SelektionAn ihre Umwelt besser angepasste Lebewesen haben eine höhere Wahrscheinlichkeit ihre Gene zu vererben als Lebewesen mit einer schlechter angepassten Lebeweise.

Beispiel: weiße Kaninchen sind im Schneefeld des Hochgebirges besser angepasst als braune Kaninchen und so vor Greifvögeln besser geschützt, braune Kaninchen sind hingegen am braunen Boden besser angepasst und fallen so Greifvögeln weniger häufig zum Opfer als weiße Kaninchen

- Sexuelle SelektionHierunter versteht man die innerartliche Auswahl von Sexualpartnern, die sich aus der Konkurrenz um Fortpflanzungspartner ergibt. Unter sexuelle Selektion fallen auch zahlreiche phänotypische Merkmalsausprägungen, die im Sinne der natürlichen Selektion eigentlich von Nachteil wären.

Beispiel: das Federkleid des Pfau ist hinderlich bei der Flucht vor Räubern, aber ein wichtiges „Balzmittel“

- Künstliche Selektion (anthropogene Selektion)Unter künstlicher Selektion versteht man die vom Menschen gesteuerte Selektion zur Förderung bestimmter (erwünschter) Merkmale bei Tier- und Pflanzenarten.

Beispiele: höhere Milchleistung von Kühen, höhere Resistenz von Nutzpflanzen (z.B. Genmais) gegenüber Krankheiten und Umweltbedingungen, Pflanzenzucht (z.B. Kulturpflanze Weizen), Kleintier-zucht (z.B. Mops).

- Abiotische Selektionsfaktoren= Faktoren, die von einer unbelebten Umwelt ausgehen, wie die Parameter Temperatur, Feuchtigkeit, Wind, Nährstoffe oder Gifte

Beispiel Temperatur

Im Hinblick auf die Temperatur als abiotischer Selektionsfaktor spielen die sogenannten Klimaregeln eine wichtige Rolle:

1. Bergmannsche Regel (nach C. Bergmann)

Innerhalb einer Art sind die Individuen von Populationen aus kalten Gebieten größer als in den warmen Gebieten. (meist nur auf Warmblüter anwendbar)

Erklärung: Durch unterschiedliche Verhältnisse zwischen der Oberfläche und dem Volumen bei kleinen bzw. großen Körpern verliert ein großer Körper über seine (in Bezug auf sein Volumen) relativ geringe Oberfläche weniger Wärme als ein kleiner Körper.

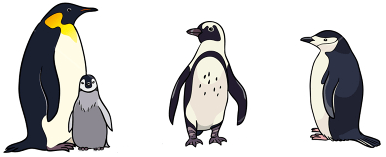

z.B.: Individuen von Populationen mancher nördlich verbreiteter Säugetiere (Hirsch, Wild-schwein) und Vögel (Uhu, Gimpel, Pinguin) sind größer als südlich verbreitete Individuen

Link??, CC BY-SA 3.0

|

Merkmal |

Kaiser-Pinguin |

Magellan-Pinguin |

Galápagos-Pinguin |

| Größe | 120 cm | 70 cm | 50 cm |

| Gewicht | 40 kg | 5 kg | 2 kg |

| Lebensraum | Antarktis | Küste Argentiniens | Galápagos-Inseln |

| Jahresdurchschnittstemperatur | -19 ºC | 8 ºC | 24 ºC |

2. Allensche Proportionsregel (nach J.A. Allen)

Bei verwandten Säugetier-Arten oder Säugetier-Rassen sind die exponierten Körperteile (wie Schwänze und Ohren) in kalten Gebieten relativ kürzer ausgebildet als in wärmeren Gebieten.

z.B.: Fuchsarten (von links nach rechts): Wüstenfuchs (Fennek) – sehr großen Ohren, Eisfuchs – sehr kleinen Ohren, Rotfuchs – mittelgroße Ohren

Von Drew Avery – Flickr: Fennec Fox , CC BY 2.0, Link

Von Jonathen Pie https://unsplash.com/@r3dmax – https://unsplash.com/photos/NBvcQRdRSeQ, CC0, Link

z.B.: Elefantenarten (von links nach rechts): Afrikanischer Elefanten – sehr große Ohren, Gesamtoberfläche 8 m2 (dienen der Wärmeregulation, werden bei großer Hitze weit abgestellt und durch Bewegung ventiliert, Ruhigstellung und anlegen am Körper bei niedrigeren Temperaturen und bei ), Indischer Elefanten – auffallend kleine Ohren, Mammut – besonders kleine Ohren aber (bewohnte in der Eiszeit kalte Steppen und Tundren der Nordhalbkugel)

Von The author is nickandmel2006 on flickr – Übertragen aus en.wikipedia nach Commons., CC BY-SA 2.0, Link

Von Yathin S Krishnappa – Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0, Link

Beispiel Feuchtigkeit

Durch außergewöhnliche Umweltbedingungen, wie enorme und langanhaltende Trockenheit in Wüstengebieten, führt zur Entwicklung von Pflanzen mit sehr geringem Wasserverbrauch, bis hin zur Ausbildung von besonders saftreichen Pflanzen. Solche Sukkulenten bilden spezielle Pflanzengewebe zur Wasserspeicherung aus.

z.B.: Kakteen

Beispiel Wind

Die Flügel der Kerguelenfliege (Fliegenart, welche die Kerguelen – Inselgruppen im Indischen Ozean – bewohnt) haben sich im Laufe der Evolution zu Stummeln zurückgebildet. Individuen mit ausgebildetem Flügelpaar wurden häufig durch Stürme auf das offene Meer herausgeweht und verstarben. Stummelflügel boten wenig Angriffsfläche für den Wind. Auf windigen Inseln kann es daher ein evolutionärer Vorteil sein, verkümmerte Flügel zu besitzen.

Das Nährstoffangebot stellt einen typischen abiotischen Selektionsfaktor dar. Fleischfressende Pflanzen sind beispielsweise in der Lage auf stickstoffarmen Böden zu siedeln, da sie die fehlenden Mineralstoffe über ihre Beutetiere ausgleichen können.

z.B.: Venusfliegenfalle, Sonnentau

Von Joe MiGo – Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0, Link

Beispiel Gifte

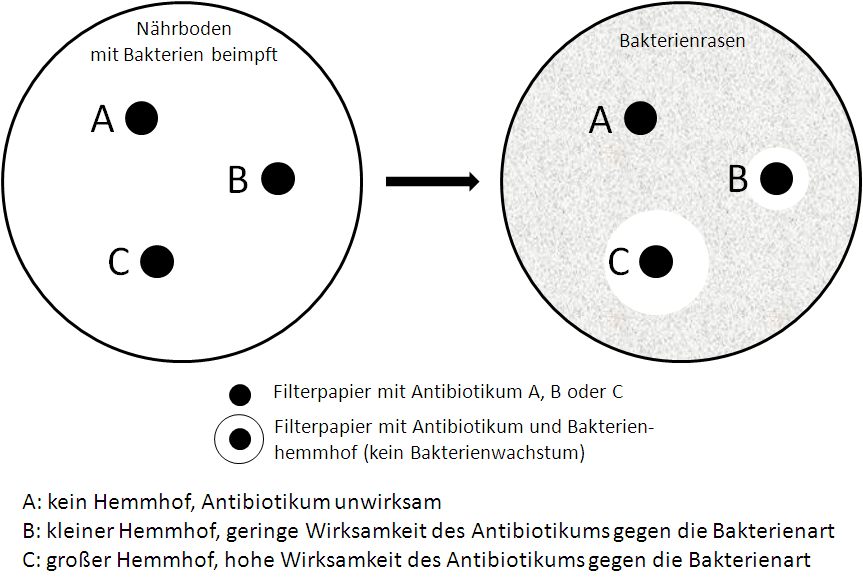

Der Einsatz von Antibiotika wirkt als Selektionsdruck, der die Evolution antibiotikaresistenter Bakterien fördert.

Belinda Flemming: Wirkung von Antibiotika auf das Bakteriumwachstum, CC BY-SA 3.0

- Biotische Selektionsfaktoren= alle Selektionsfaktoren, die von der belebten Umwelt ausgehen, wobei intraspezifische (inner-artlich) und interspezifische (außerartlich) Faktoren unterschieden werdenIntraspezifische Selektionsfaktoren

Hierzu gehören die bereits besprochenen Formen der sexuellen Selektion, also die Merkmals-ausprägungen, die zu einer höheren, innerartlichen Fortpflanzungswahrscheinlichkeit führen.

z.B. Federkleid mancher Vogelarten (Pfau), Hirschgeweih

Interspezifische Selektionsfaktoren

Sie sind in bestehenden Räuber-Beute Beziehungen begründet und äußern sich durch Imitation anderer Lebewesen oder der Umwelt:

- bessere Anpassung der Lebewesen an die Umgebung und entweder für Beutetiere und/oder Fressfeinde nicht so leicht zu entdecken (z.B. Wandelndes Blatt, Lebende Steine, Chamäleon)

- Imitation gefährlicher Tiere, um so den Eindruck zu erwecken, selbst gefährlich zu sein (Mimikry, z.B. harmlose Schwebfliege – sieht der Wespe zum verwechseln ähnlich, wodurch Fressfeinden diese meiden)

3.1.3 Erklärungsansätze zu den Mechanismen der Evolution – Lamarck und Darwin

Jean-Baptiste de Lamarck

Von Jules Pizzetta – Galerie des naturalistes de J. Pizzetta, Paris: Ed. Hennuyer, 1893, Gemeinfrei, Link

Der Botaniker und Zoologe Lamarck entwickelte Anfang des 19. Jahrhunderts, also noch lange vor Charles Darwin, eine eigene Evolutions-theorie – den „Lamarckismus“:

Diese Theorie geht von der Grundannahme aus, dass Tiere ihre Eigenschaften, die sie im Laufe ihres Lebens erworben haben, an ihre Nachkommen weitervererben können. Lamarck begründete seine Auffassung damit, dass bei den Tieren durch den Einfluss von Umweltbedingungen ein Bedürfnis zur Anpassung an ihren Lebensraum ausgelöst wurde.

By Sandritaverooka – Own work, CC BY-SA 4.0, Link

Die Entwicklung des Giraffenhalses ist ein beliebtes Beispiel zur Illustration des Lamarckismus. Um sich zu ernähren musste sich die Giraffe in trockener, unwirtlicher Umgebung nach hochgelegenen Blättern von Bäumen strecken. Hierdurch hätte sich über viele Generationen hinweg der lange Hals der Giraffe enwickelt. Er ging davon aus, dass das erworbene Merkmal „langer Hals“ von Generation zu Generation weitervererbt wurde.

Charles Robert Darwin

Der Naturforscher Darwin veränderte mit seinem Werk über die Entstehung der Arten („On the Origin of Species“) das Weltbild des Menschen und die bis dahin kaum hinterfragte Schöpfungsgeschichte völlig. Als studierter Theologe tat Darwin sich zunächst mit der Veröffentlichung seiner Theorie schwer, weil er um die Folgen wusste. Aus den Beobachtungen seiner Schiffsreise über Teneriffa, die Kapverden, Kapstadt, Sidney, Neuseeland und die Galapagos Inseln formulierte er seine Evolutionstheorie und prägte den Begriff des Prinzips „Survival of the fittest“:

Darwin mit 51 Jahren. Etwa in diesem Alter veröffentlichte er seine Evolutionstheorie. Von Messrs. Maull and Fox – Scanned from Karl Pearson, The Life, Letters, and Labours of Francis Galton., Gemeinfrei, Link

Das Überleben derjenigen Organismen, die am besten an die Umweltbedingungen angepasst sind, bei dem die Stärksten im „Struggle for life“ (Wettbewerb um Ressourcen) ihre Gene an die nächste Genera-tion weitergeben.

Darwins Evolutionstheorie besteht aus mehreren Annahmen:

- Reproduktion: Individuen einer Population (= Gesamtheit aller Individuen einer Art, die an einem Ort leben) erzeugen immer mehr Nachkommen als zu ihrer Arterhaltung eigentlich notwendig wären.

- Variation: Die einzelnen Individuen in einer Population sind nie gleich. Sie unterscheiden sich in mehreren Merkmalen.

- Selektion: Diejenigen Individuen die zufällig für die vorhandenen Umweltbedingungen besser angepasst sind als andere, haben einen Selektionsvorteil und überleben häufiger. (= natürliche Auslese) Dadurch können sie ihre Gene (Genotyp) und Merkmalsausprägungen (Phänotyp) häufiger in die nächste Generation einbringen, als Individuen, die nicht so gut angepasst sind.

- Vererbung: Variationen in den Merkmalen sind zu einem gewissen Teil vererbbar.

Durch Selektion kommt es langfristig zu einer natürlichen Auslese der Individuen einer Art, die durch Zufall (Veränderung des Erbguts durch Rekombination und Mutation) besser angepasst sind als ihre Artgenossen. Dadurch ändern sich die Merkmale einer Art über viele Generationen hinweg.

Darwin erkannte zwar das zufällige Auftreten neuer Merkmale innerhalb der jeweiligen Arten, konnte aber nicht begründen, woher diese Veränderung kommt. Erst die Genetik im 20. Jahrhundert konnte diese zufällige Veränderung der Merkmale durch Rekombination und Mutation erklären und Darwins Theorie wissenschaftlich bestätigen.